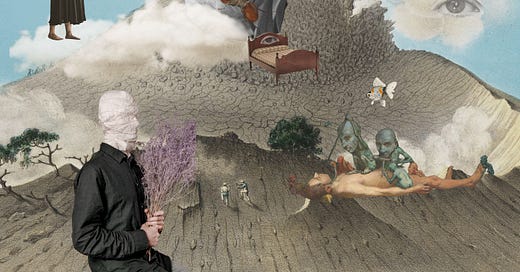

¿Somos los humanos los que hacemos ficciones o son las ficciones las que nos hacen humanos?

“Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto”.

Estaba en la biblioteca de la universidad y una compañera de la carrera apareció con la novela La Metamorfosis de Franz Kafka. No hubo tiempo para pensar, simplemente me puse a leer después de fijar mis ojos en las primeras frases.

Era una ficción descabellada que conforme iba leyendo cada vez me interesaba menos saber por qué Gregorio se había convertido en un bicho. Cada minuto que pasaba cuestionaba menos lo inverosímil de la historia para imaginarme ese bicho tirado en la cama patas arriba, caminando a través de las paredes, el repudio de la familia, el olvido. Es una historia que me marcó profundamente por la capacidad del ser humano para crear ficciones y esa especie de magia que nos atraviesa a los otros, a nuestras mentes que hace que nos creamos las historias.

Cuenta la leyenda que Kafka se despertó contrariado después de haber tenido un sueño raro y se le ocurrió la idea de escribir un relato de un hombre que se despertó convertido en un bicho. Rápidamente le escribió una carta a Felice Bauer, su amada, confidente, amante...

Su "relación" inició en 1912 y terminó en 1917. Durante este período, Kafka le escribió a Felice más de 500 cartas, incluso hubo días que le envió hasta tres. Había algo de ficcional entre ambos porque la relación era más que nada epistolar –tuvieron muy pocos encuentros en persona–. Kafka no solo escribía ficciones, es que vivía dentro de una ficción, pero quién no vive en una.

Este tema viene a cuento porque el escritor mexicano Jorge Volpi publicó recién La invención de todas las cosas: Una historia de la ficción, un libro que explora por qué a los humanos nos fascina tanto la ficción.

Mi yo niña-adolescente fue una prolija creadora de ficciones. Para no afrontar mis miedos creaba unas películas terroríficas y evadía las cosas más anodinas que sin una explicación lógica eran difíciles de afrontar. Ese pesimismo ficcional me duró tiempo, pero los años me enseñaron que lo que yo creía que era dificilísimo, catastrófico era la cosa más sencilla del mundo; poco a poco fui abandonando las ficciones "malas" para pasarme al bando de las ficciones "buenas".

No me crean a mí, créanle a Volpi que dice que hay ficciones buenas y malas. Las malas crean guerras, buscan desprestigiar al otro, imponer un relato, sabotear, colonizar, ganar elecciones presidenciales. Esas ficciones son incompatibles con las de los otros, porque al final se asumen como verdades, y esa verdad está por encima de las de los otros. Pero también están las buenas, las que nos hacen creer en las utopías y nos ayudan a creer en un mundo ideal.

Hay muchas cosas que me llaman poderosamente la atención cuando hablamos de ficciones. Echemos la mirada de nuevo a Kafka y su relación epistolar con Felice, esas cartas de ayer equivaldrían hoy a los mensajes que enviamos a través de las redes sociales. Esos No Lugares donde nos “relacionamos” con muchas personas, donde la gran mayoría no conocemos al que está del otro lado, donde se aprieta el botón automático de la maquinaria ficcional.

Eso me lleva a pensar cómo interactuamos con los otros en este mundo digital. Ese mundo que facilita la creación de todo un imaginario de nosotros y sobre todo de los otros a partir de las imágenes que publica, de lo que escribe, lo que dice o lo que calla. En estricto sentido no tendría que ser malo, es un mecanismo para darle sentido a nuestro mundo. Nos permite rellenar, colocar, construir con la imaginación piezas que no encontramos del rompecabezas, pero que nos permite ver anticipadamente la imagen completa, a veces apegada a la realidad, a veces no, pero ¿qué es la realidad?

En la presentación de su nueva novela Los nombres de Feliza, el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez habló precisamente de escribir sobre la realidad. El personaje central de su novela existió, era la escultora colombiana Feliza Bursztyn que murió mientras cenaba, o como escribió Gabriel García Márquez murió de tristeza. En la novela, el escritor Juan Gabriel Vásquez se agarra de la realidad para enriquecer la ficción. Cuenta que los personajes reales los conocemos con los sentidos y a los personajes irreales les conocemos el alma con la ficción y él quiere que los lectores conozcan a Feliza por dentro. Juan Gabriel reafirma esa idea y confiesa que sabe más del alma Madame Bovary (personaje de la novela del mismo nombre escrita por Gustave Flaubert) que de sus amigos más cercanos.

Pienso esto mientras miro a los asistentes de la presentación. Los veo, huelo, escucho o incluso puede que a alguno haya podido tocar mientras buscaba un asiento. Solo sé que les gusta la literatura, pero si leyera sus mensajes de WhatsApp, si chismorreara sus insta(s) podría construirme un personaje que evoque cómo son.

¿Cómo nos imaginan los demás?

La capacidad de imaginar cómo nos imaginan los demás es algo que los neurocientíficos llaman la teoría de la mente. ¿No les parece fascinante la sola idea de pensarlo? Se abre una ventana inmensa para revelarnos la imagen-ficción que proyectamos, la mirada externa y nuestra propia interpretación de cómo nos perciben. Me voy a poner existencial. Me acordé de Jean-Paul Sartre y su profunda reflexión sobre la mirada del otro como elemento central en la construcción de la existencia humana. La mirada del otro nos confirma como seres existentes, y nos convierte en "algo" dentro de su mundo.

Regresemos a la neurociencia. Esta capacidad cognitiva de imaginar cómo nos ven los otros es crucial para la empatía y la interacción social, y es esencial para los escritores porque les permite atribuir pensamientos, intenciones y emociones a sus personajes.

La palabra ficción viene del verbo latino fingere, que no significa fingir ni engañar, sino modelar. La etimología no engaña, la realidad es un amasijo al que le damos cualquier forma con la imaginación.

El pasado mes de enero murió el director estadounidense David Lynch, eso significó un alboroto en las redes, fue así que llegué a un video con un sugerente título: How do you respond to people saying the movie doesn't make sense? la respuesta del director es todo un ensayo sobre el valor de la intuición en nuestras vidas.

“La gente está acostumbrada a ver películas que se explican a sí mismas un 100% y así la gente pierde esa maravillosa capacidad de intuir. La vida está llena de abstracciones y la manera en que las desciframos es a través de la intuición”.

Mientras escribía este texto, estaba preocupada porque nuestro mundo lo creamos y habitamos a través de las ficciones, y viene Lynch y me dice —así lo sentí— eso de la intuición: no hay que tenerlo todo dado, masticado.

¿Qué seríamos de nosotros en un mundo lleno de certezas, datos, hechos comprobables y comprobados?

En la serie Twin Peaks creación de Lynch, el agente Cooper le dice al sheriff Truman: “No tengo ni idea de adónde nos llevará esto, pero tengo la certeza de que será un lugar a la vez maravilloso y extraño”. Un buen resumen de los caminos que nos puede llevar la imaginación.

Sigamos con Volpi. Nos cuenta algo que me parece muy interesante sobre el papel que tiene el punto de vista, es fundamental para que las cosas existan, pero a la vez nuestro punto de vista altera nuestra realidad "el observador modifica lo observado". Ahí están esas ficciones peligrosas como el racismo o la guerra. Para ejemplo, el genocidio que está ocurriendo en Gaza; esa realidad que están viviendo los palestinos es fruto de unas ficciones perversas del estado sionista de Israel.

Acá entramos en el juego perverso de la verdad, la mentira o los límites de la verdad, como dice Volpi, “una mentira siempre es una ficción, pero las ficciones no son necesariamente mentiras”. La explicación acá es que las ficciones también crean verdades no absolutas, pero parciales en las que se sustenta por ejemplo nuestro conocimiento, pensemos en las teorías científicas, son ficciones que intentan explicar la realidad. Si nos vamos a la literatura, el escritor mexicano Juan Rulfo tiene una frase buenísima: “La literatura es una mentira que dice la verdad”.

Si andan buscando una definición de ficción, el concepto es bastante elástico, amplio, incluso incomprensible. Volpi nos dice que es una herramienta esencial para enfrentarnos a la realidad, creando modelos mentales que nos permiten comprenderla. “Habitamos, trabajamos y nos movemos en espacios ficcionales. Nos dejamos seducir, guiar, controlar y someter por ficciones. Anhelamos y soñamos con ficciones. Luchamos y a veces damos la vida por ficciones. Se nos va el tiempo admirando ficciones y nos angustiamos o nos llenamos de esperanza o de alegría a causa de ficciones. Y lo más probable es que expiremos sin apenas darnos cuenta de que lo somos”.

¿Será que está en nuestra naturaleza ser seres ficcionales?

Tengo un recuerdo muy vivo de mi infancia. Las tardes con mi bisabuela Matildita sentada en su silla mecedora, mi hermano y yo tumbados en la terraza, totalmente pasmados, el mentón recargado en ambas manos y las orejas atentas, escuchando las historias que nos contaba. Cuando intuíamos que ya se acercaba el final, nos apresurábamos a pedirle que ya fuera inventando otra. Si se le acababa la imaginación, entonces repetía la misma historia; nosotros estábamos encantados. Nunca nos cansábamos de escucharla.

Siempre he admirado a las personas que tienen el don de contar historias orales. Una de esas personas que persigo cada vez que viene a Barcelona es el escritor mexicano Juan Villoro; cuenta unas historias buenísimas. Nunca me decido, no sé si prefiero al Juan cuentacuentos o al Juan escritor.

Me cuentan que el escritor y crítico literario Jonathan Gottschall en su libro The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human (2012) explora cómo las historias moldean nuestra forma de pensar, relacionarnos y comprender el mundo. Gottschall describe al ser humano como un "animal narrador" si nos ponemos chics "homo fictus" (hombre ficticio). También me cuentan que el historiador y filósofo Yuval Noah Harari piensa en una idea muy similar. En Sapiens: A Brief History of Humankind (2014) habla que la capacidad humana para crear y creer en ficciones compartidas (el dinero, las religiones, las naciones...) ha permitido la cooperación y el éxito de nuestra especie.

Como diría Borges:

“Al cabo de los años, no importan los hechos que me hayan ocurrido o no. Lo importante es imaginarlo.”

Cuénteme a ustedes qué ficciones les fascinan.

Ya que estamos con el tema voy a recomendar:

Podcast: El estallido de las cosas es una innovadora serie que explora los límites entre la ficción y la realidad, utilizando el estallido social chileno de 2019 como telón de fondo. La narración parte desde la perspectiva de objetos emblemáticos que se convirtieron en símbolos durante el conflicto social como una olla, un torniquete de metro, un chaleco reflectante, una capucha y hasta la mismísima constitución.

Libro: Los recuerdos del porvenir es la primera novela de la escritora mexicana Elena Garro publicada en 1963. Es una obra maestra del realismo mágico latinoamericano. La historia se desarrolla en el ficticio pueblo de Ixtepec, durante el turbulento período posterior a la Revolución Mexicana. El pueblo actúa como narrador omnisciente, observando y relatando los acontecimientos que marcan el destino de sus habitantes.

Película: Big fish, dirigida por Tim Burton, explora la relación entre Edward Bloom, un narrador de historias fantásticas, y su hijo Will, quien busca separar la realidad de la ficción en los relatos de su padre. El tema central es cómo las historias nos ayudan a construir la realidad y lazos entre los seres humanos para dar significado a nuestras vidas. Una película bellísima en el fondo y en la forma.

Serie: Severance: Es una fascinante serie de ciencia ficción psicológica que explora un inquietante concepto: empleados que se someten a un procedimiento para separar completamente sus recuerdos del trabajo y su vida personal. Que lance la primera piedra quién no haya fantaseado con esa idea, es muy sugerente, pero una vez que la vemos en la pantalla, todo parece siniestro y retorcido. Una excelente ficción distópica.

P.D. Este texto llega tarde, el 2024 fue año kafkiano. El 3 de junio de 2024 se cumplió el centenario de la muerte del escritor.

Esta entrega fue auspiciada por el siempre provocador grupo alemán Rammstein y la canción de Deutschland. Merece la pena ver el video, todo un despliegue ficcional en clave audiovisual que critica la realidad alemana del presente y del pasado (¡ojo!, hay representaciones muy gráficas de eventos históricos).

Parafraseando al escritor español Jorge Carrión; que no te dé flojera entrar en los links de los artículos, audios y videos, solo tienen sentido si son leídos, escuchados o vistos.

Cualquier cosa, aquí andamos. Me gusta que me leas, pero me gusta más y me hace más feliz que me hagas compañía con tus comentarios.

Me encantó, Mali. Que gran capacidad de reunir y tejer tantas ideas tirando un solo hilo. No hablaste de eso específicamente, pero me hizo pensar que hacer terapia es tratar de mirarnos desde otra perspectiva para entender la ficción que nos hemos construido de nosotros mismo.

Me pareció extremadamente interesante lo de la intuición y lo de la necesidad que tienen muchos humanos de tenerlo todo explicado.

Muchas veces las teorías conspiranoicas no son más que intentar explicase a uno mismo de forma sencilla realidades complejas de las que no entendemos todos los elementos y no podemos tolerar la incertidumbre, o nos cuesta mucho.